今回はせん断弾性係数についてまとめていきたいと思います。

せん断弾性係数ってなんだっけ!?

せん断弾性係数とは

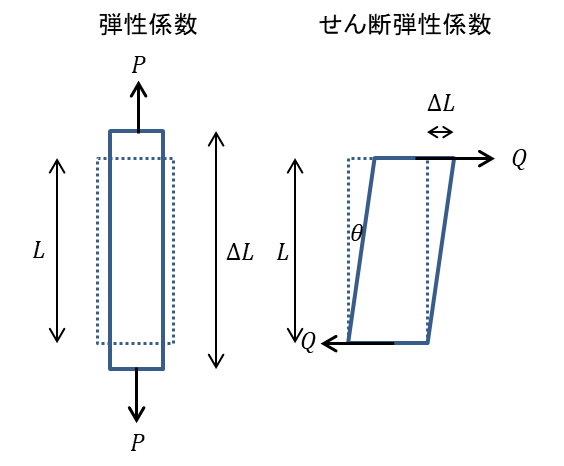

縦弾性係数(ヤング係数)が軸方向の応力に対して軸直行方向に対しての剛性ですが、せん断弾性係数はせん断方向の材料による硬さ、剛性を表すパラメータです。

せん断弾性係数が大きいほど材料が固く、曲がりにくく、せん断弾性係数が小さいほど柔らかく曲がりやすいです。

横弾性係数という別の呼び方がありますが意味は同じです!!

記号は[G]で表し、単位は[N/mm2]で表示することが多いです。

せん断弾性係数の求め方

せん断弾性係数の求め方は

[せん断弾性係数]

\(G=\dfrac{\tau}{\gamma}\)

τ:せん断応力度 (N/mm2)

γ:ひずみ (=ΔL/L)

ひずみはγ=ΔL/Lなのでtanθ=ΔL/L とみなすことで、せん断力によるなす角θによっても求めることができます。

[せん断弾性係数]

\(G=\dfrac{\tau}{\tan\theta}\)

弾性係数との関係性

せん断弾性係数は弾性係数と相関関係が成り立ちます。

\(G=\dfrac{E}{2\times (1+\nu)}\)

E:弾性係数

ν:ポアソン比

ポアソン比は応力を加えた場合に応力と直角方向に発生するひずみのことを指します。せん断弾性係数は弾性係数と比例関係にあり、ポアソン比に対しては反比例関係が成り立ちます。

参考までに各材料の別のポアソン比は

- 鉄骨のポアソン比

\(ν=0.3\) - 鉄筋コンクリートのポアソン比

\(ν=0.2\) - ステンレス(SUS304)のポアソン比

\(ν=0.3\) - アルミニウムのポアソン比

\(ν=0.3\)

弾性係数についての詳しい解説はこちらの記事を参考にしてみて下さい。

鉄骨・鉄筋のせん断弾性係数

鉄筋と鉄筋のせん断弾性係数は鋼構造設計規準によると

[鉄骨および鉄筋 せん断弾性係数]

\(G=79000N/mm^2\)

\(=0.79kN/cm^2\)

導出方法は先ほど紹介した式からE=205000N/mm2、ν=0.3から

\(G=\dfrac{205000}{2\times (1+0.3)}=78846N/mm^2\)

若干誤差はありますが近似した値となりました。

(参考元)鋼構造設計規準

コンクリートのせん断弾性係数

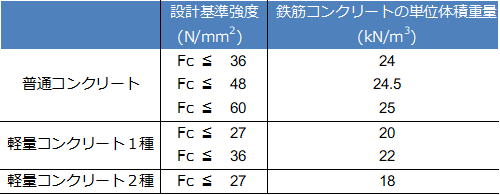

コンクリートのせん断弾性係数は単位重量と設計基準強度によって変化します。鉄骨鉄筋コンクリート造構造計算規準によると

[コンクリート せん断弾性係数]

\(G=1.44\times 10^4 \times \left(\dfrac{\gamma}{24}\right)^2 \times \left(\dfrac{Fc}{60}\right) ^{1/3}\)

γ :単位体積重量(kN/m3)

Fc:設計基準強度(N/mm2)

単位体積重量は特に指定がないのであれば「鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説」によると

設計基準強度Fcとポアソン比がわかればコンクリートのせん断弾性係数を求めることができます。

設計基準強度Fcの詳しい解説はこちらの記事を参考にしてみて下さい。

コンクリートせん断弾性係数の計算例

例を示すと、Fc=21N/mm2 γ=24kN/m3 ν=0.2の場合

\(G=1.44\times 10^4 \times \left(\dfrac{24}{24}\right)^2 \times \left(\dfrac{21}{60}\right) ^{1/3} \)

\(=10148N/mm^2\)

(参照元)鉄骨鉄筋コンクリート構造計算規準

ステンレスのせん断弾性係数

ステンレス鋼のせん断弾性係数は「ステンレス建築構造設計基準・同解説」によると

[ステンレス鋼 せん断弾性係数]

\(G=74000N/mm^2 \)

(参照元)ステンレス建築構造設計基準・同解説

アルミニウムのせん断弾性係数

アルミニウムのせん断弾性係数は「アルミニウム建築構造設計規準・同解説」によると

[アルミニウム せん断弾性係数]

\(G=27000N/mm^2 \)

まとめ

今回はせん断力弾性係数についてまとめてきました。

せん断力弾性係数は弾性係数のせん断バージョンと覚えておきましょう。

以下は建築構造を一覧にしているポケットブックです。基本的な構造に関してはすべて載っています。ぜひ購入してみてください!!

コメント