こんにちは、TOMです!!

この記事では前回紹介した記事に引き続き、計画の要点の参考例を掲載していこうと思います。

近年では簡易的なイメージ図を求められる傾向にあります。試験元から計画の要点の解答例は示されていないのであくまでもサンプルとして参考にしてみて下さい。

前回の記事はこちら

一級建築士の製図試験本番が近くなる9月は追い込み時期にはいっており、皆さん焦っている時期であると思います。

私自身も去年受けた製図試験の一ヶ月前は、二回行われる資格学校の模試でもランクⅣを叩き出し、制限時間内の6.5時間で終わることなどなかったので本当に今年は無理であろうと何度も思いました。

しかし諦めるのはまだ早いです、普段の講義や模試でいい結果がでなくとも本番の一回でランクⅠの図面を描き上げることができるのであれば結果一緒なので最後まで諦めず図面を描き続けましょう!!

- 計画の要点の『キーワード』サンプル

- 2021年の本課題を参考にした例

問1 (2021年 一級建築士 製図試験)

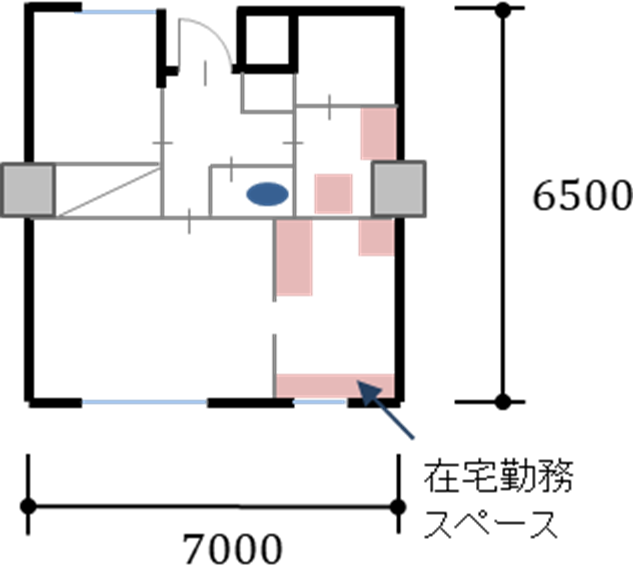

(1)住戸A又は住戸Bについて、住戸内平面図(縮尺1/100程度、イラストでも可。必要に応じて断面図で表現)を

【イメージ図記入欄】に示したうえで、下記の①~④についてそれぞれ記述する。

- 各居室の採光について考慮したこと(【イメージ図記入欄】に採光に関する開口部の大きさ、床面積等を示す。)

- 在宅勤務について考慮したこと(【イメージ図記入欄】に在宅勤務を行うスペースを示す。)

- 住戸内の給排水について工夫したこと(【イメージ図記入欄】に住戸内の給排水管経路及びPSの位置を示す。)

- 住戸内の給排気について工夫したこと(【イメージ図記入欄】に住戸内の給排気方式、経路等を示す。)

採光計画

居室の日当たりをよくするため南側に間口を広く計画した。

居室の採光を確保するために隣地から離隔距離を広くした。

十分な自然採光を取り入れ居住者が明るく豊かな室内環境で暮らせるように配慮した。

居室の間口を広くとることで自然採光を取り入れて、日中の照明使用率を低減させる工夫を施した。

在宅勤務についての計画

在宅勤務での作業がしやすいように大きめの机を計画した。

在宅勤務に集中できるよう生活音が聞こえないように独立した執務室を計画した。

給排水計画

給排水管が横引き配管を短くすることで漏水しないようにPS(パイプシャフト)に水回りをまとめて計画した。

スラブレベルをフロアレベルから200mm下げ、スラブ上で配管することで、下階への漏水や排水音に配慮した。

給排気計画

トイレは24h換気設備を設け、住戸内の還気経路を設けシックハウス対策を行った。

浴室は第3種還気方式とし浴室内圧を低く設定することで室内側へ湿気の流入を防ぐ計画とする。

建物の南面及び北面に開口部を設け、新鮮空気が南北に通り抜けるように配慮した。

窓が一か所となる室のドアの上部に欄間を設け、空気の流れを確保した。

問2

(2)住戸間の床や界壁の遮音対策について工夫したこと

住戸間の床は下階に振動や騒音が伝わらないようにスラブ厚さを200㎜確保した。またスラブレベルを150㎜下げて、配管をスラブ上に計画することで下階に流水音が伝わらないように配慮した。

界壁には吸音材・遮音材を計画した。また界壁を小屋裏に達するものを計画することで騒音が伝搬しないようにした。

問3

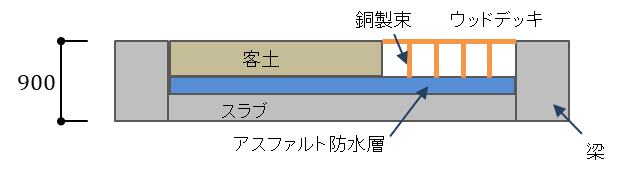

(3)屋上庭園(出入口・通路及び植栽範囲)について、断面の構造等を【イメージ図記入欄】に示したうえで、下記の①~③について考慮したことをそれぞれ記述する。

- 梁断面、スラブ位置・厚さ

- 段差処理

- 緑化計画、防水

1.梁断面、スラブ位置・厚さ

客土の深さを考慮して梁断面を500mmx900mmとし、スラブのレベルはFL-700mm、スラブ厚さ200mmとした。

2.段差処理

バリアフリーに配慮し、客土以外の範囲には銅製束によるウッドデッキを計画し、屋内と段差のない床レベルとした。

3.緑化計画、防水

アスファルト防水を採用し、押さえコンクリートは水勾配を考慮し、水上側で200mm程度確保した。

植栽は居室から見える範囲に計画し、居住者が季節を感じられるように配慮した。

植栽を外周に沿って計画することで隣接する建物からプライバシーを守る計画とした。

客土500mm+アスファルト防水層200mm+スラブ厚さ200mmを考慮し、梁せいを900mmとした。

この他にも問題文で客土など厚みの指定などがあれば適宜厚さを増加させます。その際は梁せいもアップさせること

問4

(4)建築物の構造計画について、建築物の特性に応じて採用した耐震計算ルートとそれらを採用するに当たり、耐震性を確保するために架構計画等について考慮したこと

- ルート1

- ルート2

- ルート3

- その他

1.ルート1

建物高さが20m以下に該当するため計算を簡素化しルート1による許容応力度設計とした。

地震による水平力をよりも建物の水平耐力が大きくなるように耐力壁を規定に満足するように計画した。

Σ2.5αAw+Σ0.7αAc ≧Z*W*Ai

Σ2.5αAw+Σ0.7αAc : 水平力に抵抗する力の計算式

Z*W*Ai : 地震によって発生する水平力の計算式

Aw:耐力壁の断面積

Ac:柱の断面積

2.ルート2

建物高さが30m以下に該当するため強度型の建物となるように許容応力度設計のルート2を採用した。

ルート2の規定の剛性率・偏心率・壁量を満足するために各階にバランスよく耐力壁を計画した。

剛性率:各階の剛性(壁やブレースの多さ)のバランス、すべての階で同じくらいの水平剛性になるとよい。

偏心率:各平面計画において壁・ブレース配置による剛心と建物の自重による重心のばらつき度合い、重心と剛心が近いほど良く、壁やブレースをバランス良く配置する。

3.ルート3

大地震時に建物が倒壊しない靭性型の建物となるように保有水平耐力計算を行うのルート3を採用した。

耐力壁を設けない純ラーメン架構として計画したため柱梁で靭性を確保する保有水平耐力計算のルート3とした。

保有水平耐力:柱梁および壁が負担する水平方向の耐力

必要保有水平耐力:建物に必要となる水平力、構造特性係数Ds・形状係数Fes・大地震時の水平力Qudの積

問5

(5)地盤条件や経済性を踏まえて採用した基礎構造とその基礎底面のレベルについて考慮したこと

安全性の高く設備ピットしても活用できるべた基礎を採用した。N値30以上の砂礫層を支持地盤としてGL-2.25mまでの以深の深さは地盤改良を行った。

5階建ての建物重量を考慮し、基礎梁は500×2350とした。

べた基礎下部の地盤改良は、支持層に確実に到達できる深度を確保した。

まとめ

今回は2021年の試験課題に沿った計画の要点を例にサンプルを作成しました。

これらが全く持って正しいということではなく、様々な解答例を見ながらオリジナルで作ったものなので、参考程度に使ってください。

もちろん「ここがおかしい」、「この解答の方がいい」というのもあると思いますので、

ぜひコメント欄にて読者の皆さんの考えたサンプルを教えてください。

皆で考えたサンプルを追加し、もっとわかりやすくよりよいブログになることを目指します。

他にも製図試験についてまとめた記事もありますのでぜひともご覧ください!!

コメント